Monument à l’image

Catalogue

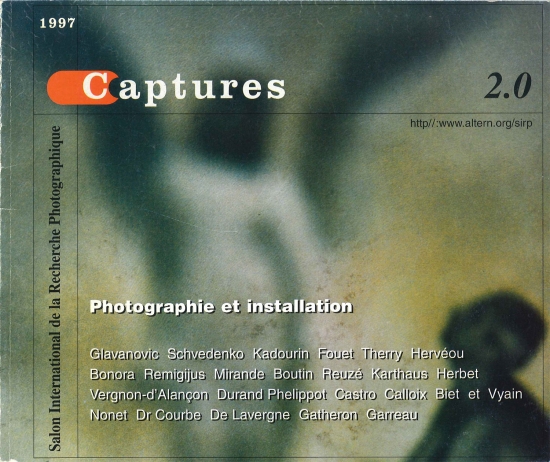

« Monument à l’image : Pascal de Lavergne, Éclipses » in Catalogue du Salon International de la Recherche Photographique, Royan, 1997.

Il faut d’abord entrer dans une pièce, presque noire, où l’on pense à une grotte, et à l’origine classique de la philosophie de l’image qui pourrait y résonner, en écho. À moins que ce ne soit la présentation d’une machine optique… Elle évoquerait le temps de l’invention des images, de leur réception collective.

Avant le cinématographe ? Dans cette obscurité, un projecteur éblouit frontalement une surface transparente : un damier de figures saturées – des carrés blancs, bleus, noirs – qui jouent avec la lumière et la pénombre, le négatif et le positif. Nous approchons-nous du jour ? Cette installation photographique de Pascal de Lavergne est intitulée Éclipses, une interrogation sur l’image contemporaine, ses tissus de références. En l’occurrence le cinéaste Michelangelo Antonioni :

« L’Éclipse, film de 1962, naît à Florence quand, photographiant une éclipse de soleil, Antonioni s’imagine que pendant une éclipse les sentiments aussi doivent s’éclipser* ». Décrire Éclipses, c’est déconstruire son dispositif. Et son volume, transparent, lumineux. Ainsi, dans une pièce presque noire, un projecteur de théâtre est dirigé frontalement vers un support de verre, suspendu sur un portique de balançoire. Éclairant dès lors ce panneau, ses quatorze montages verticaux de six images, translucides : dans un ordre aléatoire se succèdent, transférés en vidéo, des fragments d’albums de famille, des photographies de solitudes dans les jardins publics, des photogrammes enfin extraits de la copie vidéo du film L’ Éclipse.

De La Notte, autre œuvre du cinéaste italien, Pascal Bonitzer avait écrit que ce n’est pas un film en noir et blanc, mais un film de noir et de blanc. C’est sur ce mode qu’Éclipses de Pascal de Lavergne interroge le réel : dans un battement. Celui du damier qu’il suspend dans le vide. Où l’image relaie l’absence des êtres au monde, leur retrait, dans des fictions de l’ennui où le temps balance. Si Éclipses est alors une exploration de la mémoire, et de l’oubli, c’est que le photographe s’inscrit dans cette catégorie d’artistes qui croit en une forme de narration. Non pas à travers les facultés de représentation, ou d’imitation des images, non plus dans ce qu’elles évoqueraient de l’aura, fût-ce en creux, mais dans la mesure où elles reflètent encore un possible repli du monde, un instant de vide incarné. Dans sa préface à L’Ombre intime, Christian Gattinoni souligne : « l’enracinement lent de cette contemplation dans l’ombre et l’épiphanie lumineuse du visage hérité d’un certain cinéma contemporain fasciné par l’invention de l’autre**. »

Cinéma, photographie, vidéo, installation : en réunissant ces types d’images – on imagine qu’il y a là un discours sur la pluralité de supports – Éclipses déplace son enjeu de l’écriture du temps vers sa mise en espace. Car son dispositif, pour jouer sur le battement obscurité-lumière, intimité-public, se développe à travers un volume spécifique : un portique de balançoire. Or cette structure, culturellement codée dans l’histoire de la photographie (songerait-on à Jacques-Henri Lartigue, sur l’œuvre duquel Pascal de Lavergne prépare une étude ?), cette installation met en scène, métaphoriquement, la scansion du temps de l’image dans un espace symétrique. Lorsque l’on s’approche du portique d’Éclipses, notre souffle suffit à déplacer ce mur transparent d’images, nous renvoyant dès lors à leur impalpable matière, à leur immatérialité. Et ce mouvement donne une forme inversée au battement, à la vibration, au tremblé que la multiplicité des temporalités de l’image inaugure (mémoire, instantané, futur imaginaire). C’est l’énigme du damier.

A. C.

* Joelle Mayet Giaume, Michelangelo Antonioni – Le Fil intérieur, Yellow Now, Crisnée, 1990, p. 57.

** Christian Gattinoni, « La Patience du toucher », préface à L’Ombre intime de Pascal de Lavergne, William Blake & Co., Bordeaux, 1994.